|

|

| テレビ放送の歴史 |

| 1.テレビ放送の歴史 |

| テレビジョン放送の歴史はスコットランドのAlexander Bain(1810−1877年)が1843年に発明した写真電送に始まると言うことが出来る。Bainはイギリスの特許を得たものの公開の実験には到らなかった。 その後、1920年代に入り、新聞社での写真電送が実用化されるようになった。 |

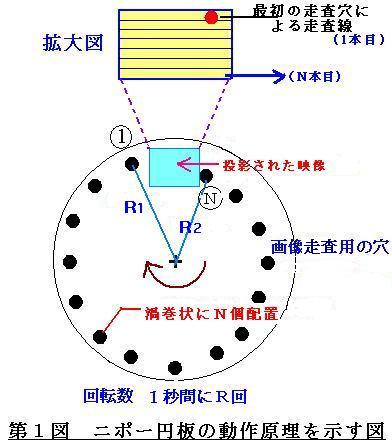

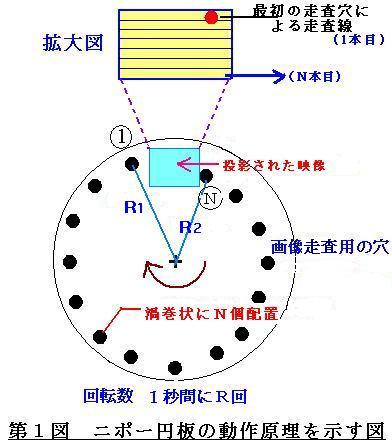

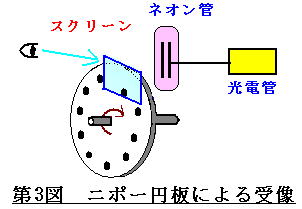

| (1)機械方式(主としてニポー円板)による撮像 |

| 19世紀後半、動画を取り込んで伝送する試みがなされるようになった。ただし真空管の発明は20世紀に入ってからなので画像の取り込み及び再生は機械的な方式にならざるを得なかった。 色々な方法が提案されたが、後の開発実験で多く使われたのはドイツのPaul G.Nipkow(1815-1891年)が1884年に考案した”ニポー(またはニプコー)円板”である。 |

★ニポー円板

|

|

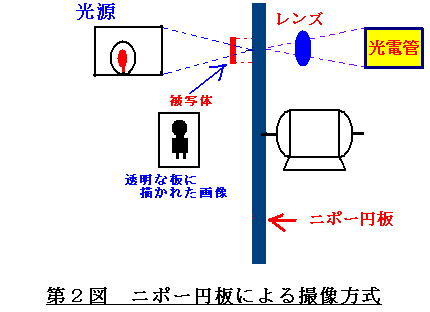

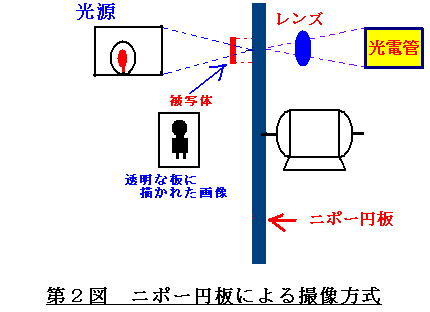

| 第2図のように光源とニポー円板との間に被写体(透明な物体の上に画像を描いたもの)を置き、ニポー円板を回転させる。円板には第1図のように円周に沿って小さな穴が渦巻状にあけられているので、円板が回転すると被写体に描かれた画像の濃淡に応じて、その穴を透過する光の強さが変化し、円板の反対側に置かれた光電管に入力される。 円板上の夫々の小穴は左から右方向に上から順番に被写体を横切って行くような形になるので(走査)、円板が1回転し終わった時には、被写体の情報が電気信号の強弱信号として出力される。 結局、円板上の小穴の数が走査線の数を表し、円板の1秒間の回転数が1秒間の送像画像数を表すことになる。 |

| (2) 受像方式 |

| (A) 機械方式 |

|

1925年、イギリスのJohn L.Baird(1888-1946年)は、ニポー円板を使った機械方式のテレビの実験に成功した。 光電管の電流の強弱信号をネオン管(板ガラスの中に2枚の電極とネオンガスを封じ込んだもの)に加えるとネオン管は入力された信号の強弱の変化に応じて明るさが変化する。これを送像側の円板と同期して回転するニポー円板の反対側から小穴を通じて見ると元の画像と同じものを見ることが出来る。 ベアドーはその後も機械方式の研究を行い、1929年(昭和4年)にはイギリス放送協会(BBC)と組んでテレビの実験放送を開始した。走査線は30本程度だったそうであるが、1935年、電子方式が採用された時に廃止された。 |

| (B)電子方式 |

|

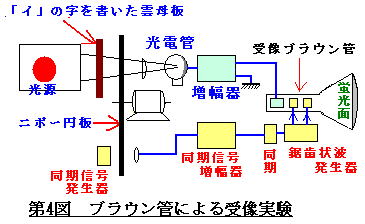

日本および世界におけるテレビジョン研究の先駆けとなったのは高柳健次郎(1899-1990年)である。高柳氏は将来の発展を考えればテレビジョンの撮像および受像のシステムは機械式ではなく電子式でなければならないという考えを持っていた。 しかし撮像管の開発は思うように進展しなかったので、取り敢えず撮像は機械方式のニポー円板を採用し、再生は電子方式で行うように方針を変更して開発に取り組んだ。その結果、大正15年(1926年)12月25日、雲母板に書いた「イ」の字をブラウン管に写し出すことに成功したのである。 |

| ブラウン管は1897年(明治30年)にドイツの物理学者Karl.F.Braun(1850−1918)によって発明されたが、本来は電気実験の波形観測用として使用するのが主目的である。 実験ではニポー円板の画像走査穴の外側に同期信号発生用の穴を設け、更に円板が1回転する毎に1ケのパルスを発生させるようにした。これらをトリガーとする鋸歯状波でブラウン管にラスターを描かせる。一方、信号制御グリッドの他に更に補助電極を追加して少ない入力電圧でブラウン管が動作するように改良を加えた(第4図)。 |

| (3)電子式撮像管の発明 |

| 画像の精度を上げるためには走査線の数を増やさなければならないが、ニポー円板ではその数に限界があり、せいぜい100本が限度であった。円板の外周上に開ける穴の数を多くするためには直径を小さくしなければならず、直径を小さくすれば透過する光の量が少なくなると言う具合で、また工作上の制限も加わる。 そのため早くから電子式撮像管の研究開発が進められていたがなかなか実現されなかった。 ロシア生まれのツヴォルキン(Vladimir K.Zworykin)(1889-1982年)がアイコノスコープ(撮像管)を発明したのは1933年(昭和8年)である。ツヴォルキンはロシア革命のためアメリカに亡命し、RCA社に入社してテレビの研究開発を行った人である。 これによってテレビ放送はその実現に向けて大きく一歩を踏み出すことが出来るようになった。 しかしアイコノスコープは感度が低く、屋外の直射日光程度の明るさぐらいの照明を必要としたので、スタジオ用としては不十分であった。 1939年、アイコノスコープの10倍程度の感度を持つオルシコン、さらに1946年にはイメージオルシコンが発明された。これによってスタジオでの番組の制作が容易に行えるようになった。 |

| 2.テレビ放送の歴史 |

| (1)太平洋戦争前の状況 全電子方式テレビジョンの基礎が確立されるようになり、本格的なテレビ放送開始の機運が盛り上がって来た。 ヨーロッパ各国の状況は概略、次のとおりである。 (A)イギリス BBC(イギリス放送協会)は1936年(昭和11年)、円板による機械的送像方式(走査線240本、毎秒送像数25枚)とアイコノスコープ撮像管を使用する電子式送像(走査線405本、毎秒送像数25枚)方式とによる両方式併用の形で正式な放送を開始した。 映像周波数45MHz、音声周波数41.5MHzで受像機は両方式を簡単なスイッチで切り替えることが出来た。放送開始3ヵ月後には機械方式の放送を中止したが、第2次ヨーロッパ戦争の開始直前(1939年)まで放送が続けられた。 (B)アメリカ 1936年(昭和11年)、ニューヨーク市で実験放送が行われた。アイコノスコープを使用、走査線343本、毎秒30枚の送像で飛越し走査方式が採用された。翌年には走査線を441本にして試験放送を開始した。 (C)ドイツ 国威発揚のため、ドイツは世界で一番早くテレビの正式放送を始めた国である。ニポー円板を使用した機械方式で走査線180本、毎秒送像数25枚で、映像周波数44.3MHz、電力16KW,音声周波数42.5MHzであった。 1936年(昭和11年)、ベルリンで第11回オリンピックが開催されたが、この時史上初めてのテレビによる実況中継放送が行われた。カメラにはアイコノスコープを使用したが、走査線数は同じく180本のままであった。 翌年の1937年には規格を走査線441本に改めた。 (D)日本における状況 日本での最初のテレビジョン電波の発射は1939年(昭和14年)5月13日である。ら映像送信周波数45MHz、先頭値出力1.6KW(搬送波出力400W)でNHKの技術研究所の100メートルの鉄塔から発射された。走査線441本、毎秒送像数25枚の方式である。 ベルリンのオリンピック大会に次いで1940年(昭和15年)には第12回オリンピック大会が東京で開催されることになった。そのためNHKは競技を実況中継する計画をたて、中継車の製造、送信所の建設等、その準備を始めることにした。またテレビジョン放送暫定標準方式の規格を定めた。 しかし日中戦争が始まり、ヨーロッパでも大戦となるなど戦時体制が強化されるなかで日本政府はオリンピックの開催地返上を決定したため、テレビ中継の計画も自然消滅の形になり、以後太平洋戦争開始に伴いテレビの研究そのものが中止に追い込まれてしまった。 |

| (2)戦後のテレビ放送 |

| 戦後、アメリカ占領軍(GHQ)によりテレビの研究が禁止されたが、1946年(昭和21年)夏には禁止が解除され、本放送開始への準備が本格化した。 1950年(昭和25年)2月、NHK秘術研究所に実験局を開設、11月から定期的(週2日、各3時間)な実験放送を開始した。映像周波数103.25MHz、音声周波数107.75MHz、出力500W、方式は走査線525本、毎秒25枚の暫定標準方式であった。 同じく1950年(昭和25年)にには電波法が施行され、民間の放送局開設が可能となり、これを受けてラジオ放送局、テレビ放送局の開設申請が行われ、1951年(昭和26年)9月には民放ラジオ局が誕生した。 また1952年(昭和27年)4月には白黒式テレビジョンの標準方式決定されたが、この時、チャンネルの帯域幅を6MHzにするか7MHzにするかでテレビ関係者の間で大論争が行われた。両者の言い分を要約すると次のようになる。 7MHz論 将来のカラーテレビ放送に備えて良質な画像にするために映像の周波数帯域を広く(5MHz)取るべきである。 6MHz論 画質の良否は電波受信の良否に大きく左右され、映像帯域の差がそのまま直ちに画質に反映されるとは限らない。 またなるべく多くのチャンネルを確保するためにも電波の有効利用を考慮すべきである。 アメリカでは既に6MHzで標準方式が決定されていた。 以上の経緯を経て、1953年(昭和28年)の2月にNHK,8月に日本テレビ放送網(株)が本放送を開始した。 |

| (参考資料 「テレビジョン技術史」 テレビジョン学会: 「テレビ事始」 高柳 健次郎: 「放送技術」 昭和49年11月号: 「テレビジョン学会誌」 第34巻第1号) |