| 現代のように、瞬時に情報がが世界中を駆け巡ることがなかった19世紀以前の時代、情報伝達という面からみて最も象徴的な事件は、ギリシャ時代のペルシャ戦役での伝令、日本では江戸時代の赤穂事件の際の早駕籠による急使の派遣ではないかと思う。 |

| ●ペルシャ戦役(B.C.492-479年) |

| 古代東方オリエント世界を糾合したペルシャ帝国とギリシャ・ポリスの盟主アテネとの間で地中海の覇権を巡っての戦争が行われたが、その中でB.C.490年、ペルシャの大軍がアテネの北東約40Kmのマラトンに上陸した時、必敗と思われていたアテネ軍が奇襲戦法を用いて勝つことが出来た。その喜びの情報を一刻も早くアテネ市民に伝えようと、伝令が約40Kmの道のりを全速力で走ったが、アテネの城門にたどり着いて報告を終えた瞬間に息が絶えたという故事にちなんで、オリンピックのマラソン競技が行われるようになった。 |

| ●忠臣蔵 |

| 元禄14年(1701)、幕府から勅使接待役を命ぜられていた赤穂藩主浅野内匠頭が、江戸城松の廊下で吉良上野介に切り付けた刃傷事件が起きたのは3月14日午前10時前後であったと言われている。 この主家の一大事を赤穂藩の家老大石内蔵助に伝えるために、早駕籠で出発したのが午後2時頃。当時最も早い交通手段は各宿場に設けられていた早駕籠であった。 江戸、赤穂間の距離は155里(約620Km)ほどで、昼夜兼行で飛ばし、赤穂城門に到着したのが、4日半後の3月19日午前4時頃であった(平均時速約6Km)。 |

| ★情報伝達の手段 |

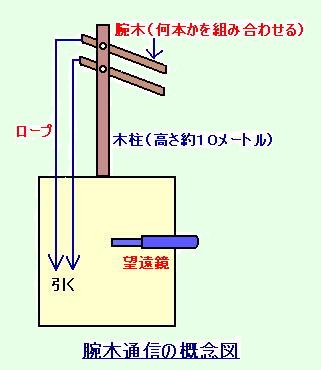

| エレクトロニクスによる情報伝達手段を持たなかった時代は人間が現場まで赴いて直接伝達するか、あるいは狼煙等を用いる視覚通信が専らであった。 ●日本での例を見ると ・駅制 大化の改新(645)の時、中大兄皇子は京都〜大宰府(九州)間に約10Km間隔で駅馬を置き5日間で政府の命令を伝達することが出来た。 ・平安時代後期 住民に次の宿駅まで公文書をリレー式に運搬することを義務付ける宿駅制度を設けた。 ・江戸時代、幕府は馬に代わって飛脚制度を設けた。各宿駅間を人間が昼夜兼行で走り、幕府の公文書を運んだ。 ・視覚による伝達 元禄時代、大阪の米相場をいち早く江戸に伝えるために、手旗信号を使った視覚信号ルートが民間で行われたが、幕府により禁止されてしまった。

|

| ★エレクトロニクス通信時代の幕開け |

| ●針式方式による通信 |

| 1831年、ロシアの大使館員シリングが電磁石電信機(電磁式5線電信機)を発明したが、当時のロシアではこれを発展、事業化する社会基盤が整っていなかったため、単なる実験のみに終わってしまった。 シリングの実験を見たクック(イギリス)は物理学教授のホイートストーン(Wheatstone Bridge の考案者)の協力を仰いで5線式電信機を作り、事業化に乗り出した。1839年、鉄道会社の線路に沿って5本の線を張ったがが、当初は故障の連続だったので、これを2線式に改良し、以降事業として成功するようになった。1852年、総延長6500Km,電信局250、電信機400台の通信網となった(エレクトリック・テレグラム社)。 この他、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、ベルギーでも次々に電信事業が起こった。 |

| ●モールス電信機 豊かな家庭で育ったアメリカ人モールス(S.F.B.Morse 1791−1872)は画才があり、後にはニューヨーク大学の美術教授になったが、少年時代、電気にも興味を持っていた。1832年、ニューヨークへ帰る時に乗った郵便船の船中で行われた電磁石の実験を見て、これを信号の伝達に使うことを思いついた。 1837年、電磁石式電信機の第一号を製作し公開実験を行った。その後、ジョセフ・ヘンリー教授(プリンストン大学教授 1797−1878)の指導を受け、アルフレッド・ベイルと共に電信機の改良を進めた。また文字の使用頻度を調べ、短音と長音の二つの符号を組み合わせて文字を表現するモールス符号を考案し装置とともに1837年に特許を出願した。 1844年、アメリカ政府の資金援助でワシントン〜ボルティモア間(70Km)に設置された電線により通信のテストが行われ、以後通信の事業化が開始された。1861年には、米大陸横断の電信網が開通し、さらに南北戦争(1861−1865)終了時には24.000Kmにもおよんだという。 |

| ●電話の発明 符号による通信(電信)の次の手段として、音声を直接伝送する方法(電話)が発明されたのは電信発明の40年後、1870年代、アメリカのベル(Alexander Grapham Bell 1847−1922)によってである。 ベルはイギリスで生まれたが、後に父親と共にカナダに渡った。彼の父親は聾話教育の研究者(エジンバラ大学)であったのでベルも少年時代からその影響を受けた。 後にボストン大学の音声生理学教授になったが、電磁石による電信の研究に打ち込むため大学を辞めた。 当初ベルが行っていたのは現在でいうならば、多重通信の実験であった。1本の電線で周波数の違った数個の信号を送り、受信側ではそれぞれの周波数に同調する継電器を動作させ多数のモールス符号を受信するというもので、一度に12個のモールス符号を送ることが出来るようになった(1874年)。 やがて多重通信の発想から発展して、音声による振動板の振動そのものを電流の変化に変えて送れば受信側でも同じように振動板が振動し音声が復元出来るのではないかと考えて実験を行ったが、なかなかよい結果を得ることが出来なかった。 しかし実験に失敗したことから偶然、電磁誘導によって音声信号の振動を誘導電流に変えることが出来る原理を発見し、助手のワトソンと共に、電磁石の前に振動板を置きその振動によって電磁誘導電流を発生させる電磁型送受話型の有線電話器の製作に成功、1876年に特許を出願した。 同じ日にわずか遅れてグレイ(Elisha Gray 1835−1901)も特許を請求したが認められず、電話発明の名誉はベルが受けることとなったのである。 |

| ●海底電線 |

| 各国の電信網が発達すると共に大陸間の通信手段として海底ケーブルの敷設が行われるようになった。1850年、先ず英仏海峡に電線が敷設され、続いて何回かの失敗を経て、1866年、大西洋横断の電線も敷設された。 (この項 「有線通信」) |